Un derroche de inteligencia

El centenario del destierro de la pedagoga Pepita Úriz, que acercó la cultura al Pirineo y la Lleida rural y modernizó la enseñanza, y su exilio evocan la represión franquista. “La guerra y la dictadura causaron un cortocircuito en el capital humano con ideas modernizadoras”

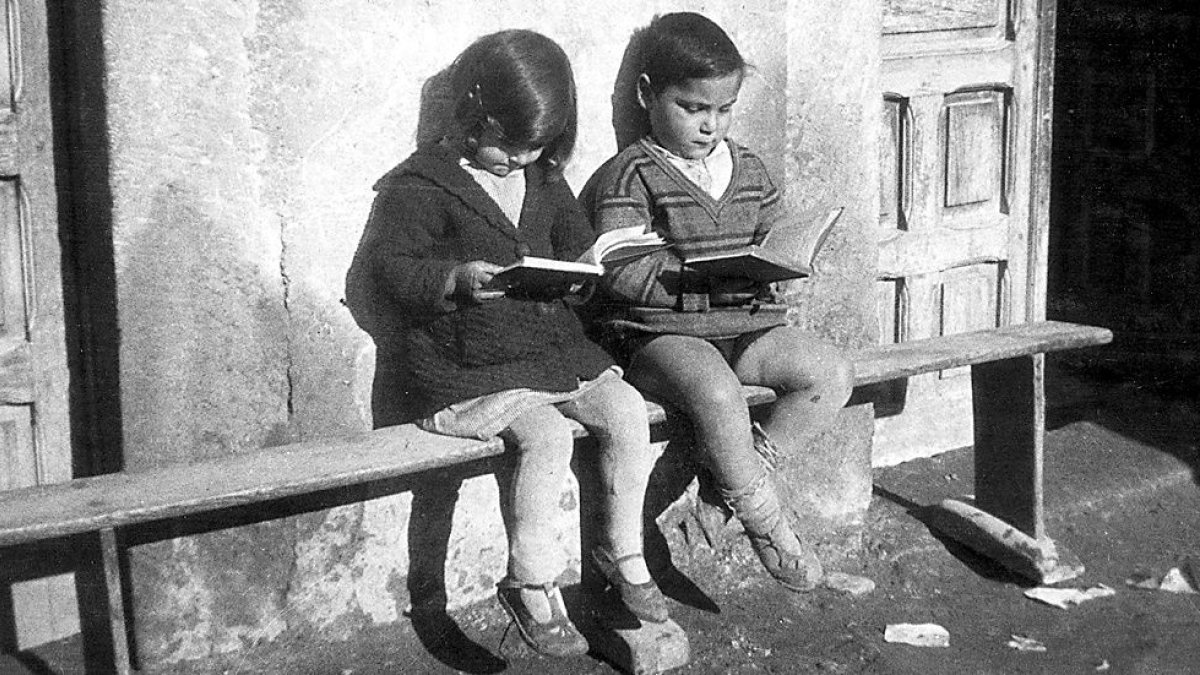

Dos niños leen en un pueblo de Lleida al que llegaron las Misiones Pedagógicas de la II República. - QUINTÍ CASALS/REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Pepita Úriz, una mujer de 42 años natural de Egüés (Navarra), vivía hoy hace cien años a más de cien kilómetros de Lleida, dato que carecería de cualquier relevancia salvo por el contexto; el cual, como dejó escrito el siciliano Leonardo Sciascia, se revela en ocasiones, y esta es una de ellas, como una “fábula moral sobre el poder” y su degradación.

Si Úriz no vivía en Lleida, en cuya Escuela Normal de Mujeres tenía plaza desde hacía cinco años y donde enseñaba derecho escolar, anatomía e higiene, era porque, en plena dictadura de Miguel Primo de Ribera y a instancias del obispo Josep Miralles Sbert, había sido suspendida de empleo y sueldo y desterrada a un mínimo de un centenar de kilómetros de la ciudad por sus escandalosos métodos pedagógicos.

Estos incluían transgresiones, o como tales las interpretaban las conservadoras élites leridanas de la época, del calado de promover la apertura de una residencia laica para las estudiantes, sustituir la memorización de manuales por la toma de apuntes, plantear comentarios de texto, modernizar la biblioteca devolviendo a las estanterías libros que habían sido retirados y organizando un servicio de préstamo y, también, apoyar la creación de una cátedra de catalán. Y promover la lectura de los tres libros que la conderaron: Valor social de leyes y autoridades, de Pedro Dorado; Los orígenes del conocimiento, de Ramón Turró, y, La condición social de la mujer en España, de Margarita Nelken.

La sanción, que se prolongó del 6 de marzo de 1925 a la misma fecha de 1926, resultó atenuada en su aspecto económico, ya que varias colectas populares le permitieron cobrar las doce mensualidades.

Úriz, fundadora del grupo Batec y directora de su revista, Escola, promovió desde la dirección de la escuela, cargo que ocupó entre 1931 y 1934 y de 1936 a 1938, las Misiones Pedagógicas, una iniciativa culcural de la II República. En el caso de Lleida, surtió de libros y acercó el cine, el gramófono y el teatro a la Val d’Aran y a poblaciones como Alentorn, Artesa de Segre, Foradada, Santa Maria de Meià y Vilanova de Meià, en lo que hoy es la Noguera; Adraén, Fornols, Gòsol, Josa, La Vansa y Tuixén, en el Solsonès, y Cervià de les Garrigues.

La pedagoga, primera de su promoción en Madrid, fue sancionada a la segunda. El primer intento, de 1921, decayó al año siguiente tras una tormentosa polémica que se llevó por delante al ministro de Educación, Tomás Montejo, y que incluyó la publicación del manifiesto Un atentado a la libertad de cátedra, firmado por 400 intelectuales entre los que se encontraban varios que, como ella, una década después, se verían forzados al exilio para evitar la muerte a manos de los represores franquistas.

El recuerdo de uno de ellos, Antonio Machado, personalizará esta semana, con la lectura del discurso de ingreso en la RAE que nunca llegó a pronunciar, la memoria de un exilio republicano que Úriz, fundadora del PSUC, también vivió. En lo personal, primero en Francia, donde participó en la Resistencia para derrotar al fascismo bajo otra tricolor, y después en Berlín oriental, donde fallecería en 1958. También en lo profesional, ya que desde septiembre de 1938 fue directora general de Evacuación y Refugiados del Gobierno legítimo.

Úriz, una de las principales introductoras de la pedagogia moderna en el Espado español, a la que años después el franquismo abriría un proceso bajo la acusación de promover el amor libre y de organizar fiestas sexuales con las estudiantes que vivían en la residencia leridana, se ha convertido con el tiempo en una de las figuras emblemáticas de la pérdida de capital humano que supusieron la guerra civil y la posterior dictadura militar.

“Más allá de las cifras, lo importante del exilio es el impacto en términos de pérdida de capital humano y dinamización social”, explica Manel Pérez, profesor de Historia Contemporánea de la UdL, quien destaca que ese fenómeno tuvo “una afectación muy transversal”, tanto en Lleida como en el conjunto de Catalunya y del Estado.

“Se perdió una élite que tenía voluntad modernizadora, como ocurrió con la familia Torres Perenya y con el grupo de Joventut Republicana, y, por otra parte, se perdió también a mucha gente que había tenido militancia. Fue una pérdida terrible, un cortocircuito en el capital humano con ideas modernizadoras”, anota. A esos ámbitos se les suma el de los pedagogos, con figuras como las Úriz, Pepita y su hermana Elisa, y las hermanas Carme y Pepita Roura.

El exilio, añade, se llevó “a gente muy significativa que había activado procesos de modernización y ruptura”, ya que “hubo una política de eliminación de las personas no alineadas con el nacionalcatolicismo”.